Soberania alimentar se refere ao acesso a mercados, solo fértil, sementes de qualidade, água, tecnologias de cultivo e energia

Soberania alimentar é um conceito que defende o direito dos povos a decidir sobre seu próprio sistema alimentar, desde a produção até o consumo, com base em suas necessidades, cultura e recursos locais. A ideia é que as comunidades tenham controle sobre a produção, distribuição e consumo de alimentos, sem depender de empresas transnacionais ou governos estrangeiros.

A soberania alimentar também envolve a garantia de condições justas de trabalho para os agricultores e trabalhadores rurais, a preservação da biodiversidade e dos recursos naturais, e a promoção da agricultura sustentável e da segurança alimentar para todos.

Segundo o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), a segurança alimentar “consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais tendo como base práticas alimentares promotoras“.

Crítica ao modelo agroindustrial

O conceito de soberania alimentar tem sido utilizado como uma crítica ao modelo agroindustrial dominante, que muitas vezes coloca os interesses das grandes empresas acima dos interesses das comunidades locais e da sustentabilidade ambiental. Em vez disso, a soberania alimentar busca promover uma abordagem mais descentralizada e participativa para a produção e distribuição de alimentos, que valorize a diversidade cultural e ecológica.

Os defensores da soberania alimentar buscam promover o acesso popular a mercados, solo fértil, água, tecnologias de cultivo, energia, sementes e alimentos saudáveis de qualidade. O tema está em voga porque o cenário econômico vigente compromete a soberania alimentar de alguns países, uma vez que os submete aos interesses de agentes externos, subvertendo o uso da terra. Esta passa a ser usada como geradora de commodities, até o seu esgotamento, e não como meio de produção de alimentos. Nesse sentido, alguns estudiosos do tema propõem que é necessário implementação da agroecologia como solução.

Quem cunhou o conceito de soberania alimentar?

O conceito de soberania alimentar foi cunhado pela organização não governamental Via Campesina em 1996, durante a Cúpula Mundial da Alimentação, realizada em Roma, Itália. A Via Campesina é uma aliança global de organizações de agricultores, trabalhadores rurais, pescadores e povos indígenas que lutam pelos direitos das comunidades rurais e pela agricultura sustentável.

Na ocasião, a Via Campesina apresentou a proposta de soberania alimentar como uma alternativa ao modelo agroindustrial dominante e às políticas neoliberais que estavam sendo promovidas por instituições internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Desde então, o conceito de soberania alimentar tem ganhado reconhecimento e apoio de diversos movimentos sociais, organizações não governamentais e acadêmicos em todo o mundo.

Entretanto, a popularização do termo soberania alimentar pela Via Campesina só ocorreu mais tarde, em 2001, durante o Fórum Mundial sobre Soberania Alimentar realizado em Cuba. O conceito é postulado como o direito de todos ao acesso a alimentos saudáveis, de forma regular e sustentável, pautado pela identidade cultural alimentar de seu próprio povo e região.

Qual é o principal problema da soberania alimentar?

As forças econômicas dominantes têm representado uma ameaça à manutenção da vida e à capacidade dos países em desenvolvimento produzirem seu próprio alimento. Por meio da produção agropecuária, essas forças econômicas estão exaurindo os recursos naturais da Terra, inviabilizando a soberania alimentar de diversas nações e, em alguns casos, causando cada vez mais insegurança alimentar e danos ao direito à alimentação.

Desde o início da colonização, mas, marcadamente com a Revolução Verde, em 1960, grandes empresas do setor do agronegócio passaram a substituir conhecimentos tradicionais de cultivo por pacotes tecnológicos de plantio, a nível global, em seus modelos de produção. Foram disseminadas novas sementes, uso intensivo de insumos industriais, mecanização e redução da quantidade e qualidade de mão de obra.

O Brasil aumentou sua fronteira de produção agrícola e passou a ser fornecedor mundial de grãos de soja, milho e algodão. Em paralelo, havia o genocídio indígena por parte do Estado como prática herdada da colonização. E os saberes tradicionais iam se perdendo continuamente para dar lugar às novas técnicas de manejo e uso do solo.

Além disso, ainda no período militar, foram estabelecidas mudanças no ensino do País. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID, sigla em inglês) impôs padrões ao Ministério da Educação (MEC), inviabilizando o ensino da agroecologia nas principais universidades, como apontado pelo professor e engenheiro agrônomo Carlos Pinheiro Machado em seu livro “Dialética da Agroecologia“.

Um projeto de fome

O manejo do solo voltado para a exportação, baseado principalmente em monoculturas, aumentou o poder de compra da moeda nacional. Em contrapartida, isso se deu a custo de problemas econômicos, ambientais e sociais.

O uso de agrotóxicos, por exemplo, causa, até os dias atuais, problemas graves à saúde pública. Em conjunto com práticas de desmatamento e monocultura, esses produtos químicos geram desequilíbrios ecológicos, aumentam a incidência de pragas, reduzem a qualidade e diversidade de alimentos e empobrecem o solo, reduzindo a oferta de serviços ecossistêmicos.

Além disso, elimina os meios de subsistência rurais tradicionais, gerando endividamento de milhares de agricultores familiares que, apesar de trabalharem com a terra, muitas vezes passam fome, como apontado em relatórios da Oxfam. A realidade mostra a contradição do sistema econômico vigente, em que, apesar de haver produção suficiente para alimentar a todos, quase um bilhão de pessoas ainda passam fome, sendo metade destas justamente aquelas que trabalham direto com a terra.

Os livros “História das agriculturas no mundo: do neolítico à crise contemporânea“, escrito por Marcel Mazoyer, e “Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia“, escrito por Larissa Mies Bombardi, resumem e explicam bem esse cenário.

Alimentos ou commodities?

A agricultura industrial globalizada, com ênfase em safras de exportação transgênicas, de biocombustíveis e de ingredientes para rações de gado, como aquelas baseadas em cana-de-açúcar, milho, soja, palma e eucalipto, se caracterizam como commodities, e não como alimentos.

Essa remodelação está ocorrendo em meio a uma mudança climática que deverá ter efeitos amplos e de longo alcance na produtividade agrícola, predominantemente nas zonas tropicais do mundo em desenvolvimento. Os riscos incluem aumento de inundações em áreas baixas, maior frequência e severidade de secas em áreas semiáridas e condições climáticas extremas, que podem limitar a produtividade agrícola.

Globalmente, a Revolução Verde promoveu o aparecimento de pragas como ervas daninhas, insetos, doenças e nematoides, retirando a resiliência natural dos sistemas tradicionais. Mas, para além disso, o uso da terra com a finalidade de produzir commodities e não alimentos, inviabiliza a soberania alimentar.

Agroecologia como solução

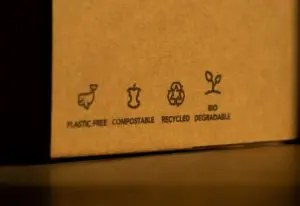

A agroecologia é uma forma de agricultura sustentável que retoma as concepções agronômicas anteriores à chamada Revolução Verde. São chamadas de agroecologia as práticas de agricultura familiar que incorporam as questões sociais, políticas, culturais, energéticas, ambientais e éticas ao seu desenvolvimento.

Essa área do conhecimento pretende superar os danos causados à biodiversidade e à sociedade como um todo pela prática da monocultura, do emprego dos transgênicos, dos fertilizantes industriais e dos agrotóxicos. Dessa forma, é possível garantir a segurança alimentar para milhões de pessoas e reconhecê-la como um direito de todos.

Os manejos que se enquadram no conceito de agroecologia pressupõem a prática da agricultura orgânica e o emprego de tecnologias limpas, gerando menos externalidades ambientais negativas e mais alimentos de qualidade.

De acordo com pesquisas citadas no livro “Dialética da Agroecologia“, a produção agroecológica tem capacidade de produção de cerca de 6% a 10% maior do que a produção do modelo do agronegócio vigente, sendo mais limpa e barata.

Entretanto, mesmo sendo mais produtiva, a agroecologia refere-se ao estudo da agricultura a partir de uma perspectiva ecológica, tendo como objetivo não só maximizar a produção, mas otimizar o agroecossistema total – incluindo seus componentes socioculturais, econômicos, técnicos e ecológicos. Por isso, ela precisa ser implementada por meio de políticas públicas e tem sido abordada como o meio para a obtenção da soberania alimentar.